|

|

|

Fazit:

Lissabon ist immer eine Reise wert, und wenn man noch dazu einen

so schönen »Hoffmann« geboten bekommt, noch viel

mehr. Ein hervorragendes Orchester, das mit deutscher Präzision,

atlantischer Dynamik und romanischer Spritzigkeit spielte. Außer

einem einzigen schwachen Einsatz eines Hornisten (was sonst

häufiger vorkommt) hörte ich während der ganzen

Vorstellung keinen falschen Ton. Chor und Orchester befanden sich

immer im Gleichtakt. Und das, obwohl der Chor den Dirigenten oft

nicht sehen konnte.

Ein

diszipliniertes und verständiges Publikum, das verhalten,

aber gut mitging und sich zum Schluss steigerte. Eine

einfallsreiche und dynamische Regie, die es nicht nötig

hatte, das Publikum mit aufgesetzten Gags zu unterhalten.

Christian von Götz bot mit seinem Team eine einfühlsame

und teilweise kreative Interpretation des »Hoffmann«.

Stimmlich

gab es nicht immer erste Sahne, aber auch Lichtblicke wie die

Antonia samt Vater und den Widersacher. Respekt vor dem neu

eingesprungenen Hoffmann. Sehr ansprechend auch das farblich und

gestalterisch gelungene Bühnenbild Gabriele Jaeneckes. Die

Bühnentechnik funktionierte perfekt. Die Beleuchtung, sonst

häufig vernachlässigt, war kongenial, wie auch die

Kostüme.

|

|

|

|

Wie

man den Regisseur eines so gelungenen »Hoffmann« bei

der Premiere ausbuhen und in der örtlichen Presse

runtermachen kann, ist mir ein Rätsel. Möglicherweise

waren es antideutsche Ressentiments von Ewiggestrigen, da das

Teatro de São Carlos zur Zeit einen deutschen

künstlerischen Leiter hat, dieser »Hoffmann« von

Deutschen inszeniert, musikalisch geleitet, szenographisch

gestaltet, von einem Österreicher beleuchtet und von

mehreren Deutschen gesungen wurde. Eine andere mögliche

Erklärung könnte sein, dass der von Götz'sche

»Hoffmann« keine superästhetisch-geschniegelte

Oper bot, wie das vielleicht ein Teil des Publikums oder der

Kritik erwartete. Ich mag solche aufgebrezelten und

durchgestylten Salon-»Hoffmänner« nicht, in

denen ein Hoffmann im Frack mit Seidenhemd und weißer

Fliege als Grandseigneur auftritt. Das entspricht nicht dem Image

des scheiternden Poeten. Christian von Götz' Hoffmann

stammte aus dem existenzialistischen Intellektuellen-Milieu und

war ein Borderline-Fall, was auch die Irrenhausszenerie

andeutete. Sein Hoffmann war ein labiler, sensibler und irrender

Poet, mit dem ich mich gut identifizieren konnte. Das Publikum

bei der von mir besuchten Aufführung jedenfalls zeigte sich

sehr angetan von diesem »Hoffmann«. Meine Begleiter

und ich waren es auch.

|

|

|

|

Lissabon

liegt ja nicht gerade um die Ecke, ist aber mein Favorit unter

den Metropolen, die ich kenne. Die Stadt ist elegant, aber nicht

spektakulär, alt und fortschrittlich zugleich, und sie hat

ein wunderschönes Opernhaus, das Teatro de São

Carlos, das in die Hügellanschaft Lissabons hineingebaut

wurde. Zum Theater fährt man natürlich stilgerecht mit

der legendären Straßenbahnlinie 28. Hier eine

virtuelle Mitfahrt:

http://www.youtube.com/watch_popup?v=_YiHO5jZYY4&vq=medium#t=39

|

|

|

|

Unaufdringlich

elegant der Eingang des Rokoko-Baus, freundlich der Empfang bei

der Abholung der telefonisch vorbestellten Karten. Überhaupt

die Portugiesen: nette und höfliche Menschen ohne

südländische Zickigkeit und ohne lautes Wesen. Sie sind

eben Atlanter, keine Mediterraner. Ich mag die Portugiesen

besonders, seit in der unblutigen Nelkenrevolution von 1974 das

Militär die seit 1933 herrschende klerikal-faschistische

Diktatur stürzte. Nun war ich wieder mal dort, diesmal zum

»Hoffmann«.

|

|

|

|

Als

ich auf die Öffnung der Kasse wartete, stimmte mich eine

ebenfalls wartende portugiesische Opernfreundin auf die Oper ein:

sehr gutes Orchester, interessante Inszenierung und akzeptabler

Gesang in einem schönen Theater. Und so wurde es dann auch.

Das Opernhaus wurde im Rokoko in unaufdringlicher Eleganz

errichtet. Es ist nicht zu groß, und intelligent geplant,

so dass man auch von den Plätzen in den Rängen gut

sieht. Viel Gold im Inneren, die Ränge in kleine Logen

unterteilt, ein Mittelgang im Parkett, und keine übertriebene

Ornamentik oder gar Protz wie in Paris oder Wien. Nur die

Königsloge ist riesig und prunkvoll, beherbergte aber - ganz

republikanisch - keine Zuschauer.

|

|

|

|

Über

der Bühne eine Uhr. Das andere Theater, in dem ich einen

Zeitmesser sah, war die Semper-Oper in Dresden, wo eine

Digitaluhr mit lateinischen Ziffern über der Bühne

tickt. Wir saßen im Parkett in der ersten Reihe in der

Mitte, gleich hinter dem Dirigenten. Beste Plätze also.

|

|

|

|

Pünktlich

begann die Vorstellung im gut besetzten Theater. Gleich

beeindruckte mich das Portugiesische Symphonische Orchester mit

seinem präzisen und dynamischen Spiel. Einen Meter rechts

vor mir stand der Dirigent, direkt vor mir zuckte der Bogen des

Konzertmeisters auf und ab. So nah war ich noch nie am Ort des

Geschehens.

|

|

|

|

Zu

Beginn stellte sich ein Statist in weißer

unterwäscheähnlicher Kleidung in katatonischer Starre

an die Wand, mit dem Rücken zum Publikum. Links vorne stand

ein weißes Anstaltsbett, vorne in der Bühnenmitte ein

weißer Stuhl. Die Atmosfäre einer Irrenanstalt deutete

sich an. Naja, das hatte es ja schon mal in Lyon gegeben. Auf

einen Gazevorhang wurde das riesige Gesicht eines Mannes mit

wirren, langen schwarzen Haaren und einer Hornbrille projiziert.

Das war der Hoffmann.

|

|

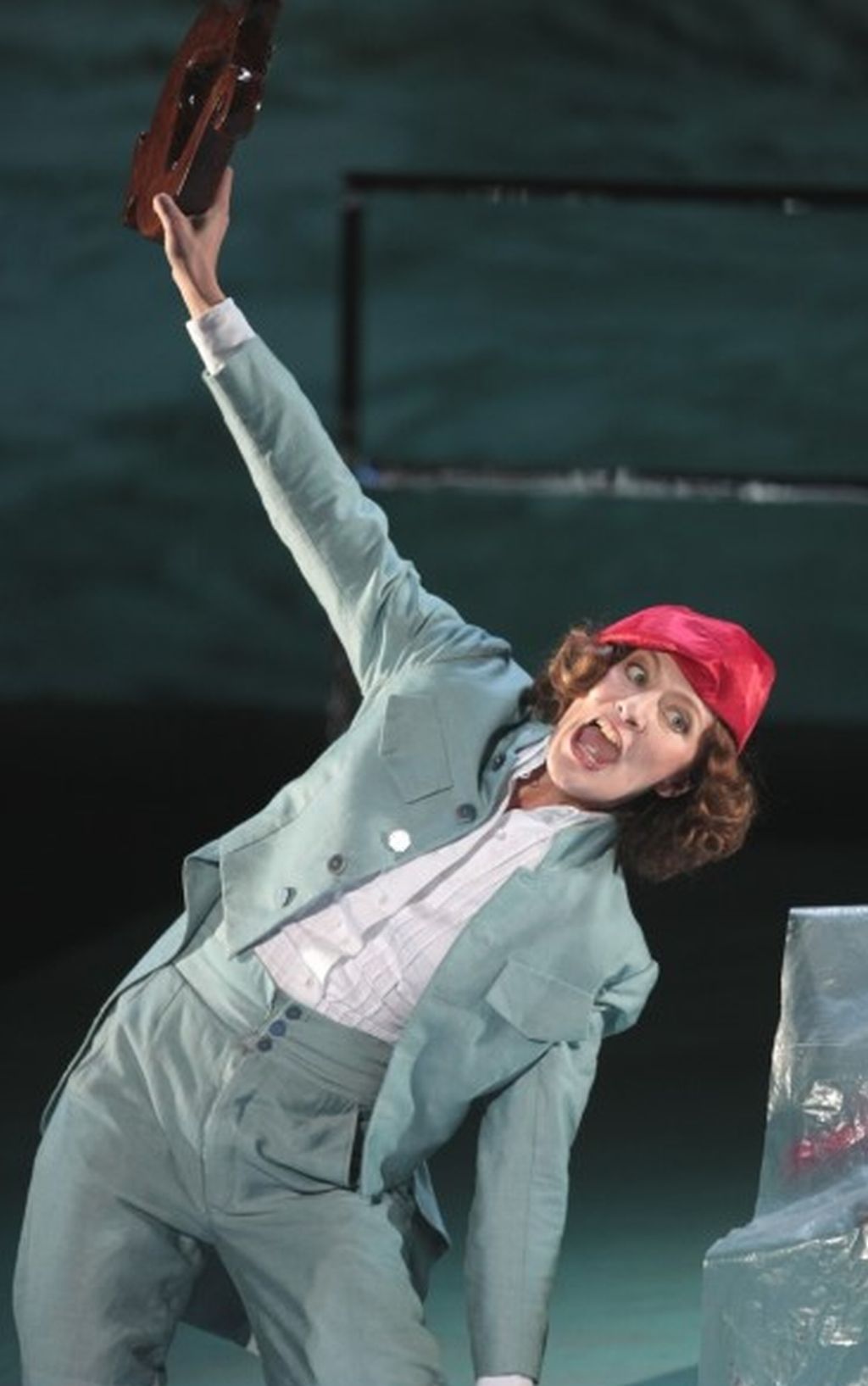

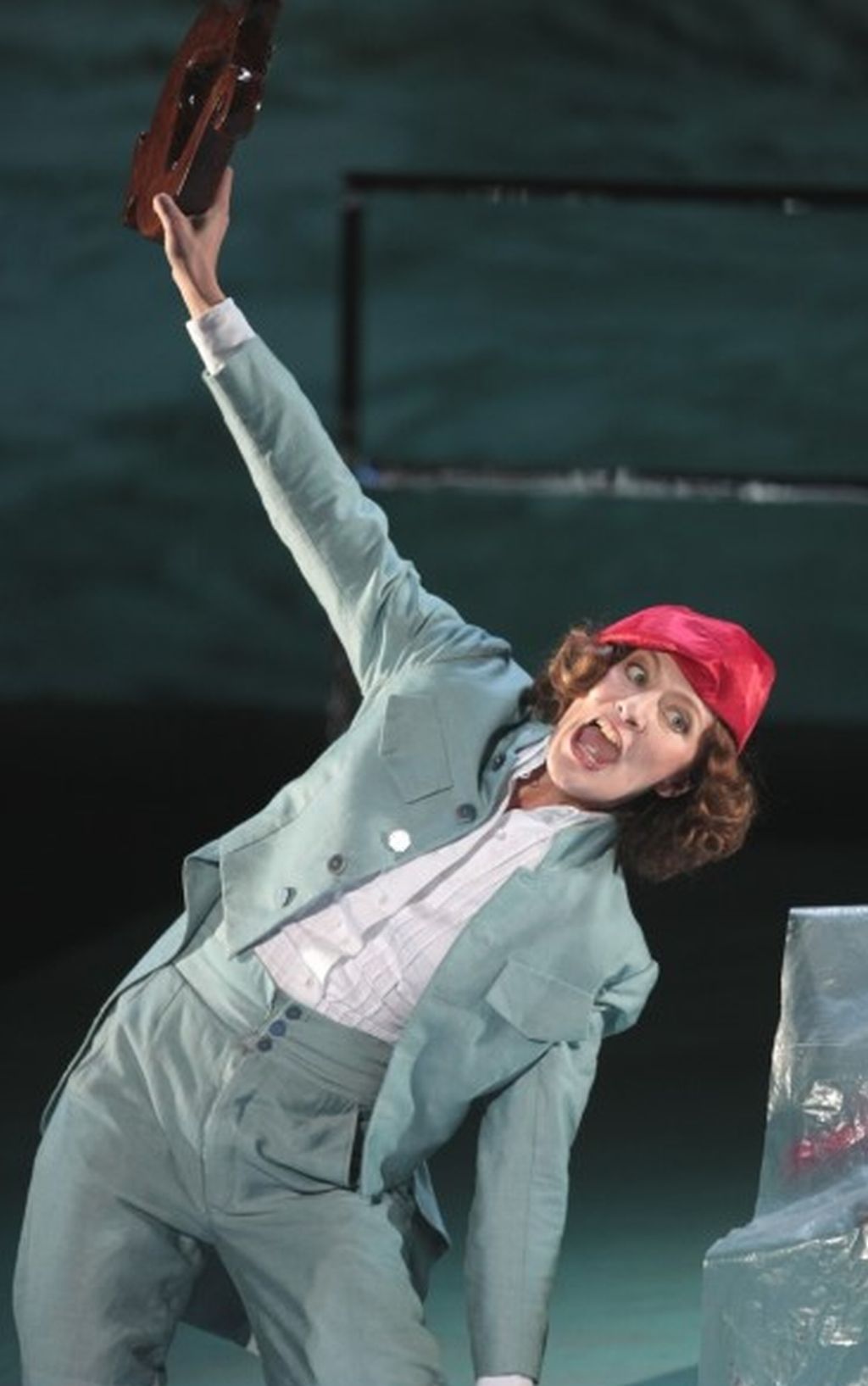

Muse

/ Niklaus

|

|

Der

Chor, lauter Männer, trat auf die Bühne. Ein anderer

Teil des Chores erklang von hinten aus der Königsloge. Die

Muse erschien in einem hellen Hosenanzug und setzte sich eine

rote Baskenmütze auf. Ihr androgynes Erscheinungsbild

erinnerte an Greta Garbo, noch mehr an Marlene Dietrich, der die

Darstellerin vom Typ her ähnelt. Sie überzeugte gleich

mit dynamischem Gesang und lebhaftem komödiantischem Spiel.

Niklaus hatte meistens einen Reisekoffer bei sich, aus dem er die

notwendigen Utensilien holte, zum Beispiel eine Harfe im

Olympia-Akt. Stella trat übrigens nicht persönllich

auf. Sie wurde nur auf einem Theaterplakat als „La divina

Stella" in der Rolle der Donna Anna im »Don Giovanni«

angekündigt.

|

|

|

Endlich

mischte sich Hoffmann unter seine Saufkumpane. Ein

existenzialistisch anmutender Dichter mit langen, zotteligen

Haaren und einer dicken Hornbrille. Jack Kerouac sah ja dagegen

viel gepflegter aus. Charles Bukowski kam dem Götz'schen

Hoffmann vom Aussehen her schon näher. Man merkte nicht,

dass der Franzose Jean-Pierre Furlan wegen Erkrankung des

regulären Hoffmann-Sängers Richard Bauer eingesprungen

war. Sänger pflegen ja solche Auftritte mit großer und

durchaus verständlicher Nervosität zu absolvieren.

Später erzählte er mir, dass er nur einen Tag zum

Proben gehabt und außerdem die Rolle seit 2005 nicht mehr

gesungen hatte. In einen »Hoffmann« einzuspringen ist

ja besonders problematisch, da diese Oper in jeder Inszenierung

eine andere Gestalt bekommt.

|

|

|

Lindorf

trat gar nicht seriös-ratsherrenhaft auf, sondern eher

provokant-frech; auch passend dazu das Kostüm. Unter den

Chorsängern war ein Charakter, der wie ein Doppelgänger

des Hoffmann zurecht gemacht war. Mit gleicher Perücke,

Brille und ähnlich gekleidet, schlich er um ihn herum.

Hoffmanns anderes, oder gespaltenes Ich?

|

|

|

Der

Olympia-Akt begann mit einer erläuternden Einleitung durch

eine Stimme aus einem Lautsprecher. Leider verstand ich nichts,

mangels portugiesischer Sprachkenntnisse. Gesungen wurde auf

Französisch mit portugiesischen Übertiteln. Das

Bühnenbild bestand wieder aus dem Krankenhausbett im

Vordergrund als Running Gag, dem weißen Stuhl in der

Bühnenmitte, sowie einem großen, auf den Hintergrund

projizierten Bild eines weißgekachelten Gewölbes, in

das eine Welle grünen Wassers hineinschwappte. Ich vermute,

man hatte dazu einen Tunnel der neugebauten Lissabonner U-Bahn

fotografiert.

|

|

|

|

Großartig

die Beleuchtung von Hans Toelstede, der oft mit Harry Kupfer

zusammenarbeitet. Ein heller Strahlenkranz, von der hinteren

Bühnenmitte ausgehend, war sein wichtigstes gestalterisches

Element. Die Regie verlegte diesen Akt in ein Irrenhaus voller

Patienten in weißer Anstaltskleidung. Auch der Psychiater

mit Arztkoffer fehlte nicht. Der Hoffmann kam in diese Umgebung

und schien seine eigene Diagnose samt Einweisung zur Kenntnis

nehmen zu müssen, denn er musste ein Dokument unterzeichnen.

Die Regie hatte sich viele Mühe gemacht, die Patienten nicht

als Einheitstypen aussehen zu lassen, denn jeder stellte ein

Individuum mit eigenen Posen und Bewegungen dar.

|

|

|

|

Olympia

wurde unter einer Plastikfolie hereingebracht, und Niklaus merkte

naürlich gleich, dass dieses Wesen unter der Folie kein

Mensch war. Coppélius kam mit Olympias Augen herein, die

er in je einem Plastikbeutel schwimmend brachte und dann

implantierte. Richtig gruselig. Mit ruckartigen Stößen

unter der Folie erwachte Olympia zum Leben und nahm ihre Rolle

auf. Gesteuert wurde sie von drei Helfern Spalanzanis, die heftig

an einem Apparat mit allerlei Hebeln, Skalen und Lichtern die

Energie für Olympia generierten. Die Festgäste bei

Spalanzani (Pedro Chaves), der selbst etwas blass blieb, waren im

Wesentlichen die Insassen des Irrenhauses, die nun Gazetücher

um die Augen gebunden hatten, einige schwarz, die meisten

hellblau.

|

|

|

|

Als

Olympia schwächelte, haute der Spalanzani ihr eine riesige

Spritze in das Hinterteil, und schon sang sie weiter. Beim

nächsten Mal bekam sie von ihrem Steuerungsapparat eine

Sauerstoffdusche. Die Götz'sche Olympia war kein verspieltes

Püppchen, sondern ein zielbewusst programmierter Automat,

der sein Programm konsequent abspulte. Hoffmann, durch die ihm

verpasste Brille geblendet, war eher das Opfer einer Intrige und

weniger der verliebte Galan. Die Olympia von Lissabon war eine

energisch vorgehende Maschine, die dem Hoffmann auf dem

Krankenhausbett zielbewusst auf den Leib rückte und ihm

dabei so kräftig die Hand drückte, dass er sie vor

Schmerz ausschütteln musste, nachdem er sich endlich etwas

Luft verschafft hatte. Olympia war, wie alle anderen

Frauenfiguren, mit einem schulterfreien Corsagenkleid gewandet.

Als seelenloser Automat hatte sie keinerlei Charme zu versprühen.

Auch ihr Gesang wirkte sehr energisch und automatenhaft.

|

|

|

|

Ich

fand diese Interpretation der Olympia interessant. So witzig und

puppenhaft oft die Olympia dargestellt wird, mit ihren

automatenhaften und ruckartigen Bewegungen, so verkörpert

eine solche Olympia meist einen echten Automaten nur teilweise,

denn ein Automat hat keine Seele, keinen Charme. Die Götz'sche

Olympia dagegen spulte zielbewusst und ohne große Schnörkel

die ihr einprogrammierte Rolle ab: den Hoffmann einzulullen und

gnadenlos zu täuschen. Unter diesem Aspekt fand ich

Christian von Götz' Olympia die werkgestreueste aller mir

bisher bekannten.

|

|

|

|

Die

Luzerner Olympia war großartig in Gesang und sprühend

als Verführerin, aber sie war alles andere als ein Automat.

Während des Olympia-Aktes rückten die weiß

gekleideten und geschminkten Chorsänger, teils Spalanzanis

Festgäste, teils Insassen einer Irrenanstalt, an die

Bühnenrampe und sangen direkt in die Gesichter des

Publikums. Eine beklemmende und intensive Nähe entstand.

Dann stürmte die Olympia hinaus, riss sich dabei die

strohblonde Perücke vom Kopf und zeigte einen kahlen Kopf.

|

|

|

|

Nach

dem Olympia-Akt war eigentlich keine Pause vorgesehen, aber

nachdem das Licht angegangen und der Dirigent den Orchestergraben

verlassen hatte, gingen wir in die stilvollen Säle hinaus.

Dort fiel mir auf, dass nicht allzu viele junge Leute im Publikum

waren.

|

|

Antonia

und Hoffmann

|

|

Der

Regisseur folgte mit der Reihenfolge der Akte der Mehrheit:

Antonia war Hoffmanns nächste Kandidatin. Das Bühnenbild

wurde von großen dunkelroten Strukturen eingerahmt, in der

Mitte stand ein Flügel. Antonia wurde von einer jungen

ukrainischen Sängerin dargestellt, die in Russland aufwuchs

und jetzt an der Stockholmer Oper stationiert ist. Maria Fontosh

war in ein rostbraunes Hauskleid gewandet, unter dem sie

allerdings ein schulterfreies Corsagenkleid trug, das ihre

Ambitionen als Opernsängerin andeutete. Ihr Kostüm war

gut durchdacht: äußerlich den Wünschen ihres

Vaters gehorchend, innerlich aber auf dem Sprung auf die Bühne,

die ihre Welt bedeuten. Maria Fontosh gab eine

dynamisch-eigensinnige Antonia und sang ganz hervorragend. Ihre

Antonia kann Karriere machen. Sinnlich-erotisch, stimmgewaltig

und souverän agierend deckte sie den eingesprungenen

Hoffmann mit ihrer Stimme zu.

|

|

|

Ganz

ausgezeichnet auch Dieter Schweikart als Krespel. Johannes von

Duisburg, der alle vier Bösewichter hervorragend sang, wuchs

in dieser Rolle über sich selbst hinaus. Als Doktor Mirakel

überzeugte er mit souveräner Diabolik. Hier war der

Regie ein Gag eingefallen: Mit Sonnenbrille im Gesicht und in

Ray-Charles-Pose setzte sich Doktor Mirakel an den Flügel

und trieb Antonia zum Gesang. Er tat das so heftig, dass

Rauchschwaden aus dem Flügel stiegen. Zu Mirakels Helferin

wurde Antonias Mutter, die mit teuflischer Süffisanz ihre

eigene Tochter in den tödlichen Gesang trieb. Die englische

Sprache hat dafür den Begriff „a pushing mother".

Antonia starb in den Armen ihres verzweifelten Vaters im Bett

links vorne, in dem viele wesentliche Ereignisse der Oper

stattfanden. Was ich nicht ganz verstand, war, dass Niklaus

während des Antonia-Aktes eine Melodie aus dem Schluss

vorwegnahm, mit der Niklaus die Apotheose einzuleiten pflegt.

|

|

|

|

Die

nächste Pause stand an, und ich hörte noch einige

deutsche Laute im Publikum. »Hoffmann«-Freunde aus

Wien und Dachau waren ebenfalls angereist. Wenn das der gute alte

Jacques Offenbach noch erfahren hätte, welches Geschenk er

seiner Nachwelt hinterließ und wie weit Opernfreunde wegen

seines Meisterwerkes reisen.

|

|

|

|

Am

Bühneneingang sprach ich mit ein paar Musikern, die ich zu

ihrer hervorragenden Leistung beglückwünschte. Ein

Violinist erzählte mir, dass die örtliche Theaterkritik

das Stück hatte durchfallen lassen. Das konnte ich überhaupt

nicht nachvollziehen. (Später im Jahr sprach ich in der

Covent-Garden-Oper mit einer französischen Kritikerin, die

am Lissabonner »Hoffmann« ebenfalls kaum ein gutes

Haar ließ, ohne dies näher zu begründen. Sie

meckerte übrigens auch an Covent Garden herum.)

|

|

Widersacher

|

|

Der

Giulietta-Akt begann vor einem gelungenen Bühnenbild. Der

Zuschauer blickte längs in einen venezianischen Kanal, vor

dem sich das Geschehen abspielte. Keine Gondel weit und breit.

Die Bühne füllte sich mit Besuchern des Bordells im

Frack und sehr hohen Zylindern. Sechs Tänzerinnen in roten

Gewändern bewegten sich zur Barcarole, aber ganz dezent.

Keine Laszivitäten hier am Tejo.

|

|

|

Die

Giulietta wurde von einer feurigen jungen Dame in einer schwarzen

Corsage mit Seidenrock darunter dargestellt, auch nicht weiter

erotisch. Sie sang eher verhalten, aber dafür mit lebhaftem

Spiel ihrer dunklen Augen. Das Gondellied hätte ich mir

etwas sahniger gewünscht, aber immerhin wurde es nicht von

einer krächzenden Jukebox abgenudelt wie in Warschau.

|

|

|

Ausführlich

wurde dargestellt, wie dem armen Hoffmann am Spieltisch sein Geld

abgenommen wird. Giulietta war eine eher harmlose Verführerin.

Schlemihl war ein geschniegelter Dandy, der von Hoffmann in einer

gut inszenierten Fechtszene erstochen wurde, als er sich schon

als Sieger wähnte. Erstaunlich, wie perfekt sich der

eingesprungene Hoffmann in so kurzer Probenzeit in das Ensemble

einfügte und noch dazu eine Fechtszene hinbrachte, wie man

sie heutzutage kaum mehr zu sehen bekommt.

Auf

dem Bett, wo sonst, klaute Giulietta dem Hoffmann sein

Spiegelbild, indem sie ihm einen Taschenspiegel vorhielt, in

welchem er sich nicht mehr sehen konnte. Dafür stand

Dapertutto triumphierend in einem Spiegelkabinett.

|

|

|

|

Der

Akt endete, wie er enden musste, mit der Rückkehr Hoffmanns

in die traurige Wirklichkeit. Ein Gazevorhang senkte sich herab,

und Niklaus stand alleine mit Hoffmann davor. Dann folgte eine

eindrucksvolle Szene, die ich so schnell nicht vergessen werde:

Hinter dem Gazevorhang standen dichtgedrängt Hoffmanns

Begleiter aus seinen drei Abenteuern. Stumm drückten sie

ihre Nasen und Handflächen an den Gazevorhang wie an eine

Glaswand und starrten den Hoffmann an, der nun wieder in der

Wirklichkeit angekommen war. Einfach großartig, diese

Bildsprache.

|

|

|

|

Die

Gestalten aus Hoffmanns Fantasiewelt verschwanden dann hinter

einer nüchternen grauen Wand, und Lindorf trat auf.

Gnadenlos riss er das Plakat mit Stella von der Wand und

zerfetzte es. Hoffmann lud eine Pistole durch und erschoss ihn.

Lindorf fiel, und rappelte sich nach kurzer Zeit grinsend wieder

auf. Hoffmann dagegen krümmte sich vor Schmerzen, fiel zu

Boden und hauchte sein Leben aus. Lindorf verschwand

triumphierend.

|

|

|

|

Zur

wunderschönen Musik der Apotheose hielt die Muse ein rotes

Buch, Hoffmanns Erzählungen darstellend, in die Höhe.

Ein ungewöhnlicher, aber interessanter Abschluss einer

gelungenen Inszenierung. Herzlicher Applaus des Publikums. Die

Sänger wurden gefeiert, besonders Antonia und natürlich

auch der ausgezeichnete Chor, der seinen Leiter (Rui Lopes Graca)

in die Mitte nahm. Sonderapplaus für das hervorragende

Orchester, das sich erhob, als der Dirigent Gregor Bühl auf

der Bühne stand. Das Publikum war gut mitgegangen während

der gesamten Vorstellung, war aber in seinem Applaus immer

portugiesisch verhalten. Am Schluss jedoch gab es zahlreiche

„brava-" und „bravo"-Rufe. Linguistisch

korrekt, denn wir befanden uns in einem romanischen Land.

|

|

|

|

Nach

der Vorstellung in diesem schönen Theater ging ich zum

Bühneneingang und holte mir Autogramme von Musikern und

Sängern. Vom Darsteller der Widersacher erfuhr ich auch die

Bedeutung der Schlussszene: Lindorf ist das andere Ich des

Hoffmann, und indem der versucht, dieses sein dunkles anderes Ich

zu töten, bringt er sich selbst um. Nicht uninteressant,

aber ohne Erklärung nicht sofort nachvollziehbar.

|

|

|

|

In

einem Lokal in der wunderschönen Altstadt von Lissabon

hatten sich einige Sänger und der Dirgent verabredet. Ich

holte mir noch die fehlenden Autogramme und führte

aufschlussreiche Gespräche über diese Inszenierung. Die

Konzertmeisterin, eine Bulgarin, erzählte mir, dass im

Symphonischen Orchester Portugals Musiker aus 18 Ländern

spielen. Unter den Sängern waren ja auch mehrere europäische

Nationen vertreten.

|

|

Die

Veröffentlichung der hier verwendeten Fotografien erfolgt

mit den ausdrücklichen Genehmigungen des Teatro Nacional

de São Carlos & des Fotografen Alfredo Rocha,

bei welchen sämtliche Rechte für die Nutzung der Bilder

liegen. Vielen Dank für die freundliche Kooperation!

|

|

|